INTRODUZIONE ALL’ AUTISMO

L’autismo, o più precisamente il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), rappresenta una delle condizioni neurologiche più complesse e variegate del panorama medico contemporaneo. Si tratta di un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da difficoltà nell’interazione sociale, nella comunicazione verbale e non verbale, e dalla presenza di comportamenti ripetitivi o interessi ristretti.

Secondo i dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia la prevalenza dell’autismo si attesta intorno a 1 bambino ogni 77 nella fascia di età 7-9 anni, con una maggiore incidenza nei maschi rispetto alle femmine, in un rapporto di circa 4:1. A livello mondiale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa 1 persona su 100 rientri nello spettro autistico, con variazioni significative tra diverse aree geografiche, in parte dovute anche a differenze nei metodi diagnostici.

La storia della comprensione dell’autismo ha attraversato fasi alterne, spesso caratterizzate da fraintendimenti e stigmatizzazioni. Il termine “autismo” fu coniato per la prima volta nel 1911 dallo psichiatra svizzero Eugen Bleuler, che lo utilizzò per descrivere il ritiro sociale osservato in alcuni pazienti con schizofrenia. Tuttavia, fu solo nel 1943 che il pedopsichiatra Leo Kanner descrisse per primo l’autismo infantile come condizione distinta, identificando in 11 bambini un “isolamento autistico estremo” e un “desiderio ossessivo di preservare la sameness” (immutabilità).

Quasi contemporaneamente, nel 1944, il pediatra austriaco Hans Asperger documentò casi di bambini con caratteristiche simili ma con capacità linguistiche e cognitive nella norma, condizione che sarebbe stata successivamente denominata Sindrome di Asperger. Per decenni, purtroppo, teorie prive di fondamento scientifico hanno dominato il campo, come la tristemente nota “teoria delle madri frigorifero” di Bruno Bettelheim, che erroneamente attribuiva l’autismo a carenze affettive materne.

È solo a partire dagli anni ’60 e ’70 che la ricerca scientifica ha iniziato a riconoscere le basi neurobiologiche dell’autismo, abbandonando progressivamente le spiegazioni psicogenetiche. Oggi, l’autismo è riconosciuto come un disturbo del neurosviluppo con una forte componente genetica, influenzato da fattori ambientali, e caratterizzato da una notevole eterogeneità nelle manifestazioni cliniche.

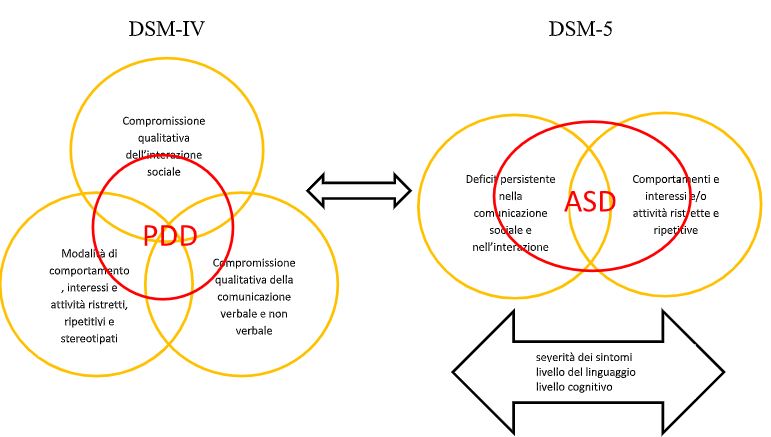

Con il DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, quinta edizione) del 2013, le precedenti categorie diagnostiche separate (Disturbo Autistico, Sindrome di Asperger, Disturbo Pervasivo dello Sviluppo Non Altrimenti Specificato) sono state unificate sotto l’unica denominazione di Disturbo dello Spettro Autistico, riconoscendo così la natura continua e sfumata delle manifestazioni autistiche, che possono variare da forme lievi a forme severe, con o senza compromissione intellettiva o linguistica.

Comprendere l’autismo significa oggi abbracciare un approccio multidisciplinare, che tenga conto tanto delle più recenti scoperte neuroscientifiche quanto della dimensione umana e sociale di chi vive questa condizione. Nelle sezioni successive, esploreremo in dettaglio le cause, i sintomi, le metodologie diagnostiche e i trattamenti disponibili, con l’obiettivo di fornire una panoramica completa e aggiornata su questa complessa condizione.

CAUSE DELL’ AUTISMO

La ricerca sulle cause del Disturbo dello Spettro Autistico ha compiuto progressi significativi negli ultimi decenni, rivelando un quadro eziologico complesso e multifattoriale. Contrariamente a quanto si credeva in passato, l’autismo non è determinato da un singolo fattore, ma emerge dall’interazione di predisposizioni genetiche e fattori ambientali che influenzano lo sviluppo cerebrale precoce.

Fattori Genetici

La componente genetica dell’autismo è oggi ampiamente documentata. Studi su gemelli hanno evidenziato un tasso di concordanza significativamente più elevato nei gemelli monozigoti (60-90%) rispetto ai dizigoti (0-30%), suggerendo una forte ereditabilità della condizione. La ricerca genomica ha identificato diverse varianti genetiche associate all’autismo:

- Mutazioni de novo: alterazioni genetiche che compaiono per la prima volta nell’individuo, non ereditate dai genitori. Queste mutazioni, in particolare nei geni SHANK3, CHD8 e SCN2A, sono state associate a forme di autismo sindromico.

- Varianti del numero di copie (CNV): duplicazioni o delezioni di segmenti di DNA che possono coinvolgere geni cruciali per lo sviluppo neuronale. Regioni cromosomiche come 16p11.2 e 22q11.2 sono particolarmente rilevanti.

- Polimorfismi a singolo nucleotide (SNP): variazioni di singole basi nel DNA che, pur avendo individualmente un effetto modesto, possono contribuire collettivamente al rischio di autismo secondo un modello poligenico.

È importante sottolineare che la genetica dell’autismo è estremamente eterogenea: sono stati identificati oltre 100 geni potenzialmente coinvolti, molti dei quali regolano processi fondamentali come la formazione delle sinapsi, la migrazione neuronale e l’espressione genica durante lo sviluppo cerebrale precoce.

Fattori Ambientali

Sebbene la componente genetica sia predominante, diversi fattori ambientali possono interagire con la predisposizione genetica, aumentando il rischio di autismo:

- Età avanzata dei genitori: studi epidemiologici hanno evidenziato un incremento del rischio associato all’età paterna superiore ai 40 anni e, in misura minore, all’età materna avanzata.

- Complicazioni perinatali: ipossia, basso peso alla nascita, nascita pretermine e complicazioni durante il parto sono stati associati a un maggior rischio di autismo.

- Esposizione prenatale a fattori di rischio: infezioni materne durante la gravidanza (in particolare nel primo trimestre), esposizione a determinati farmaci (come l’acido valproico, utilizzato per l’epilessia) e l’inquinamento atmosferico sono stati correlati a un aumento del rischio.

- Intervallo breve tra gravidanze: gravidanze distanziate meno di 12-18 mesi sembrano associarsi a un incremento del rischio di autismo nel secondo nato.

È fondamentale precisare che questi fattori ambientali aumentano il rischio in modo modesto e principalmente in soggetti già geneticamente predisposti, secondo un modello di interazione gene-ambiente.

Miti da Sfatare

Nel corso degli anni, diverse teorie prive di fondamento scientifico hanno contribuito a generare confusione e stigma intorno all’autismo. È importante chiarire che:

- I vaccini NON causano l’autismo. Lo studio del 1998 che suggeriva un legame tra il vaccino trivalente (morbillo-parotite-rosolia) e l’autismo è stato completamente screditato e ritirato dalla rivista che lo aveva pubblicato. Numerosi studi successivi, condotti su milioni di bambini, hanno confermato l’assenza di qualsiasi associazione.

- Lo stile genitoriale NON causa l’autismo. La teoria delle “madri frigorifero”, che attribuiva l’autismo a una presunta freddezza emotiva materna, è stata completamente smentita dalla ricerca scientifica.

- L’autismo NON è causato da allergie alimentari o intolleranze al glutine o alla caseina. Sebbene alcuni bambini con autismo possano presentare problemi gastrointestinali concomitanti, non esistono evidenze che diete speciali possano “curare” l’autismo.

- L’autismo NON è dovuto all’esposizione al mercurio o ad altri metalli pesanti. Studi epidemiologici hanno escluso un ruolo causale di questi elementi nell’eziologia dell’autismo.

La ricerca sulle cause dell’autismo continua a progredire, con particolare attenzione alle interazioni tra geni e ambiente durante le fasi critiche dello sviluppo cerebrale prenatale. Comprendere meglio questi meccanismi è fondamentale non solo per migliorare la diagnosi precoce, ma anche per sviluppare interventi più mirati e potenzialmente preventivi per i soggetti a rischio.

SINTOMI E DIAGNOSI

Il Disturbo dello Spettro Autistico si manifesta attraverso una costellazione di sintomi che variano notevolmente in termini di gravità e presentazione clinica. La comprensione di questi segni è fondamentale per una diagnosi tempestiva, che rappresenta il primo passo verso interventi efficaci.

Segnali Precoci nei Bambini

I sintomi dell’autismo generalmente emergono nei primi anni di vita, spesso già entro i 12-18 mesi. Alcuni segnali d’allarme precoci includono:

- Assenza o riduzione del contatto visivo: il bambino evita di guardare negli occhi o lo fa in modo fugace e superficiale.

- Mancanza di risposta al nome: nonostante l’udito sia integro, il bambino non si volta quando viene chiamato.

- Ritardo o regressione nello sviluppo linguistico: assenza di lallazione entro i 12 mesi, nessuna parola singola entro i 16 mesi, o perdita di abilità linguistiche precedentemente acquisite.

- Deficit nell’attenzione condivisa: difficoltà a seguire lo sguardo altrui o a indicare oggetti di interesse per condividere l’attenzione.

- Assenza di gioco simbolico o di finzione: preferenza per attività ripetitive con gli oggetti (allineare, impilare) piuttosto che giochi di immaginazione.

- Movimenti ripetitivi e stereotipati: come sbattere le mani (“flapping”), dondolarsi, girare su se stessi o camminare in punta di piedi.

- Reazioni insolite agli stimoli sensoriali: ipersensibilità o iposensibilità a suoni, luci, texture o odori.

- Interessi ristretti e comportamenti ritualistici: forte attaccamento a oggetti insoliti o insistenza su routine specifiche.

È importante sottolineare che non tutti i bambini con autismo mostrano tutti questi sintomi, e la loro manifestazione può variare significativamente. Inoltre, alcuni bambini possono mostrare uno sviluppo apparentemente tipico nei primi mesi di vita, per poi manifestare una regressione delle abilità acquisite, generalmente tra i 15 e i 24 mesi.

Criteri Diagnostici secondo il DSM-5

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) ha unificato le precedenti categorie diagnostiche sotto l’unica denominazione di Disturbo dello Spettro Autistico, definendo due macro-aree sintomatologiche:

- Deficit persistenti nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in molteplici contesti, che si manifestano attraverso:

- Deficit nella reciprocità socio-emotiva

- Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali

- Deficit nello sviluppo, mantenimento e comprensione delle relazioni

- Pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi, che si manifestano attraverso almeno due dei seguenti:

- Movimenti, uso di oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi

- Insistenza nella sameness (immutabilità), aderenza inflessibile alle routine o pattern ritualizzati

- Interessi altamente ristretti e fissi, anomali per intensità o focus

- Iper o iporeattività agli stimoli sensoriali o interesse insolito verso aspetti sensoriali dell’ambiente

Il DSM-5 specifica inoltre che i sintomi devono essere presenti nel periodo precoce dello sviluppo, causare compromissione clinicamente significativa nel funzionamento quotidiano e non essere meglio spiegati da disabilità intellettiva o ritardo globale dello sviluppo.

Il manuale introduce anche i livelli di gravità (1, 2 e 3) per ciascuna delle due aree sintomatologiche, dove il livello 1 indica “necessità di supporto”, il livello 2 “necessità di supporto sostanziale” e il livello 3 “necessità di supporto molto sostanziale”.

Differenze nella Manifestazione tra Bambini e Adulti

Le manifestazioni dell’autismo tendono a evolversi con l’età e lo sviluppo. Negli adulti con autismo, i sintomi possono presentarsi in modo diverso rispetto all’infanzia:

- Difficoltà sociali più sottili: mentre nei bambini può manifestarsi come isolamento evidente, negli adulti può emergere come goffaggine sociale, difficoltà a comprendere le regole implicite delle interazioni o a mantenere relazioni reciproche.

- Mascheramento (camouflaging): soprattutto nelle donne e nelle persone con autismo senza disabilità intellettiva, si osserva spesso un tentativo consapevole di nascondere i sintomi attraverso l’imitazione di comportamenti sociali appropriati.

- Interessi ristretti più elaborati: gli interessi speciali possono diventare più sofisticati e talvolta trasformarsi in competenze professionali o accademiche.

- Maggiore consapevolezza delle proprie difficoltà: molti adulti sviluppano strategie compensative per gestire le sfide quotidiane, pur continuando a sperimentare stress e affaticamento per lo sforzo di adattamento.

- Comorbidità psichiatriche: ansia, depressione e disturbi dell’umore sono frequentemente associati all’autismo in età adulta, spesso come conseguenza delle difficoltà di adattamento sociale.

È importante sottolineare che l’autismo nelle donne tende a manifestarsi con caratteristiche parzialmente diverse rispetto agli uomini, con interessi speciali meno evidenti, maggiori capacità di mascheramento sociale e una presentazione clinica che può rendere più difficile la diagnosi.

La diagnosi di autismo richiede un approccio multidisciplinare che includa valutazioni standardizzate (come ADOS-2, ADI-R), osservazione clinica, raccolta anamnestica dettagliata e, quando necessario, valutazioni cognitive, linguistiche e adattive. Una diagnosi accurata e tempestiva è fondamentale per accedere a interventi appropriati e personalizzati, che possono significativamente migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.

TRATTAMENTI E TERAPIE

L’approccio terapeutico al Disturbo dello Spettro Autistico è necessariamente multidisciplinare e personalizzato, poiché non esiste un trattamento unico efficace per tutte le persone con autismo. Gli interventi più efficaci sono quelli precoci, intensivi e individualizzati, che tengono conto del profilo specifico di punti di forza e di debolezza di ciascun individuo.

Interventi Comportamentali

Gli approcci comportamentali rappresentano attualmente gli interventi con le maggiori evidenze scientifiche di efficacia:

- Applied Behavior Analysis (ABA): è uno degli interventi più studiati e validati scientificamente. L’ABA utilizza i principi dell’analisi comportamentale per insegnare abilità sociali, comunicative, cognitive e adattive, riducendo al contempo i comportamenti problematici. Le moderne versioni dell’ABA, come il Pivotal Response Treatment (PRT) e l’Early Start Denver Model (ESDM), integrano elementi di sviluppo e relazionali, risultando meno strutturate e più naturalistiche rispetto alle versioni tradizionali.

- TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped CHildren): questo approccio si basa sulla strutturazione dell’ambiente e delle attività attraverso supporti visivi, routine prevedibili e organizzazione dello spazio. Il TEACCH mira a promuovere l’autonomia e le capacità di autoregolazione, adattando l’ambiente alle caratteristiche cognitive delle persone con autismo.

- Interventi basati sullo sviluppo socio-pragmatico: programmi come il DIR/Floortime (Developmental, Individual Difference, Relationship-based) si concentrano sullo sviluppo delle relazioni e della comunicazione sociale attraverso interazioni guidate dal bambino, con l’adulto che segue i suoi interessi e iniziative.

L’efficacia di questi interventi è maggiore quando sono iniziati precocemente (idealmente prima dei 3-4 anni), applicati con intensità adeguata (20-40 ore settimanali) e coinvolgono attivamente la famiglia.

Terapie Comunicative e Linguistiche

Le difficoltà di comunicazione rappresentano uno degli aspetti centrali dell’autismo, con manifestazioni che variano dall’assenza completa di linguaggio verbale a sottili difficoltà pragmatiche:

- Logopedia specializzata: interventi mirati allo sviluppo delle competenze linguistiche, articolatorie e pragmatiche, adattati al livello di sviluppo e alle esigenze specifiche della persona.

- Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA): per le persone con limitato linguaggio verbale, sistemi come il PECS (Picture Exchange Communication System), le tabelle comunicative e i dispositivi elettronici con sintesi vocale possono fornire strumenti efficaci per esprimere bisogni, desideri e pensieri.

- Social Stories™ e Script sociali: sviluppati da Carol Gray, questi strumenti utilizzano brevi narrazioni personalizzate per insegnare comportamenti sociali appropriati e aiutare a comprendere situazioni sociali complesse.

- Terapia di gruppo per le abilità sociali: interventi strutturati che insegnano esplicitamente le regole sociali implicite, le abilità conversazionali e la comprensione delle prospettive altrui, spesso difficili da acquisire naturalmente per le persone con autismo.

Approcci Farmacologici

Attualmente non esistono farmaci specifici per trattare i sintomi core dell’autismo. Tuttavia, alcuni farmaci possono essere utili per gestire condizioni concomitanti o sintomi specifici:

- Antipsicotici atipici: farmaci come il risperidone e l’aripiprazolo sono approvati dalla FDA per il trattamento dell’irritabilità associata all’autismo, inclusi comportamenti aggressivi, autolesionismo e crisi di rabbia.

- Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI): possono essere utilizzati per trattare ansia, depressione e comportamenti ripetitivi, sebbene le evidenze di efficacia nell’autismo siano limitate.

- Stimolanti e non-stimolanti: per il trattamento dei sintomi di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività), frequentemente associato all’autismo.

- Melatonina: spesso prescritta per i disturbi del sonno, molto comuni nelle persone con autismo.

È fondamentale sottolineare che qualsiasi intervento farmacologico deve essere attentamente monitorato da specialisti esperti, valutando costantemente il rapporto rischio-beneficio e considerando le possibili interazioni con altri trattamenti.

Terapie Complementari

Accanto agli interventi evidence-based, esistono approcci complementari che, pur con evidenze scientifiche più limitate, possono offrire benefici in specifiche aree:

- Terapia occupazionale: particolarmente utile per le difficoltà di integrazione sensoriale e per lo sviluppo delle abilità di vita quotidiana e dell’autonomia personale.

- Musicoterapia e arteterapia: possono favorire l’espressione emotiva, la comunicazione non verbale e la socializzazione attraverso canali alternativi.

- Pet therapy: l’interazione con animali addestrati può facilitare la comunicazione sociale e ridurre l’ansia in alcuni individui con autismo.

- Attività fisica strutturata: programmi di esercizio fisico adattato possono migliorare le capacità motorie, spesso compromesse nell’autismo, e contribuire alla riduzione di comportamenti problematici.

- Mindfulness e tecniche di rilassamento: possono aiutare nella gestione dell’ansia e nel miglioramento dell’autoregolazione emotiva, particolarmente in adolescenti e adulti con autismo senza disabilità intellettiva.

È importante che le famiglie valutino criticamente qualsiasi approccio terapeutico, diffidando di trattamenti che promettono “cure miracolose” o non sono supportati da evidenze scientifiche. La scelta degli interventi dovrebbe sempre essere guidata da un’équipe multidisciplinare esperta, considerando il profilo individuale della persona con autismo, le sue preferenze e quelle della famiglia, in un’ottica di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell’autonomia.

L’approccio ottimale è generalmente quello che integra diversi interventi in un programma coordinato e coerente, con obiettivi chiari e misurabili, regolarmente rivalutati e adattati all’evoluzione dei bisogni della persona con autismo nelle diverse fasi della vita.

VIVERE CON L’ AUTISMO

L’autismo accompagna la persona per tutta la vita, evolvendo nelle sue manifestazioni e richiedendo adattamenti diversi nelle varie fasi dello sviluppo. Vivere con l’autismo comporta sfide quotidiane, ma anche opportunità di crescita e realizzazione quando sono disponibili i giusti supporti e strategie.

Strategie per le Famiglie

Le famiglie di persone con autismo svolgono un ruolo fondamentale nel loro percorso di sviluppo e benessere:

- Educazione e formazione: acquisire conoscenze approfondite sull’autismo è il primo passo per comprendere le esigenze del proprio familiare. Corsi specifici come il Parent Training offrono strumenti pratici per gestire comportamenti problematici e promuovere lo sviluppo di nuove abilità.

- Creazione di routine strutturate: la prevedibilità e la strutturazione della giornata riducono l’ansia e favoriscono l’autonomia. Calendari visivi, timer e programmi giornalieri possono aiutare la persona con autismo a orientarsi nel tempo e nelle attività.

- Adattamento dell’ambiente domestico: modificare l’ambiente per ridurre le fonti di sovraccarico sensoriale (luci troppo intense, rumori forti) e creare spazi dedicati al relax può prevenire crisi comportamentali e favorire l’autoregolazione.

- Comunicazione adattata: utilizzare un linguaggio chiaro, concreto e letterale, supportato quando necessario da immagini o gesti, facilita la comprensione. È importante rispettare i tempi di elaborazione, che possono essere più lunghi.

- Valorizzazione degli interessi speciali: anziché scoraggiare gli interessi ristretti tipici dell’autismo, è possibile utilizzarli come motivatori, punti di forza e potenziali aree di sviluppo di competenze anche professionali.

- Cura del benessere familiare: prendersi cura di un figlio con autismo può essere emotivamente e fisicamente impegnativo. Gruppi di sostegno per genitori, servizi di respite care (assistenza temporanea) e supporto psicologico possono aiutare a prevenire il burnout familiare.

Supporto Scolastico e Inclusione

La scuola rappresenta un contesto fondamentale per lo sviluppo sociale, cognitivo ed emotivo:

- Piano Educativo Individualizzato (PEI): in Italia, ogni studente con autismo ha diritto a un PEI, elaborato dal team docenti in collaborazione con la famiglia e gli specialisti, che definisce obiettivi educativi personalizzati e strategie didattiche specifiche.

- Insegnante di sostegno e figure educative: queste figure professionali supportano l’inclusione scolastica, facilitando l’apprendimento e la partecipazione alle attività di classe.

- Adattamenti didattici: l’utilizzo di supporti visivi, la scomposizione di compiti complessi in sequenze più semplici, l’alternanza di attività strutturate e momenti di pausa, e l’adattamento delle verifiche sono strategie che favoriscono il successo scolastico.

- Sensibilizzazione dei compagni: programmi di educazione all’accettazione della diversità e alla comprensione dell’autismo possono creare un ambiente classe più inclusivo e prevenire episodi di bullismo.

- Continuità educativa: il passaggio tra diversi ordini di scuola richiede una pianificazione attenta per garantire la continuità degli interventi e ridurre lo stress associato ai cambiamenti.

Prospettive per gli Adulti con Autismo

L’età adulta presenta sfide specifiche ma anche possibilità di autonomia e realizzazione:

- Transizione all’età adulta: questo passaggio critico richiede una pianificazione precoce (idealmente a partire dai 14-16 anni) che consideri opzioni formative, lavorative, abitative e di supporto sociale.

- Formazione professionale: programmi di formazione specializzati, che tengano conto delle caratteristiche cognitive dell’autismo e valorizzino potenziali punti di forza (attenzione ai dettagli, onestà, affidabilità, memoria), possono facilitare l’inserimento lavorativo.

- Inserimento lavorativo supportato: modelli come il supported employment prevedono la presenza di un job coach che facilita l’adattamento al contesto lavorativo e la comunicazione con colleghi e superiori. Aziende come Microsoft, SAP e altre hanno sviluppato programmi specifici di assunzione per persone con autismo.

- Soluzioni abitative diversificate: dal co-housing con supporto limitato a comunità residenziali con assistenza continuativa, esistono diverse opzioni che possono rispondere ai vari livelli di autonomia.

- Vita sociale e affettiva: molti adulti con autismo desiderano relazioni amicali e sentimentali. Gruppi sociali strutturati, attività ricreative adattate e, in alcuni casi, educazione affettivo-sessuale specifica possono supportare questo importante aspetto della vita.

- Self-advocacy: sempre più adulti con autismo partecipano attivamente al movimento per i diritti delle persone neurodivergenti, promuovendo il motto “Niente su di noi, senza di noi” e contribuendo a sensibilizzare la società sulla neurodiversità.

È fondamentale sottolineare che, con i giusti supporti, molte persone con autismo possono condurre vite soddisfacenti e contribuire significativamente alla società. La prospettiva della neurodiversità, che considera l’autismo non come un disturbo da curare ma come una variante naturale del neurosviluppo con punti di forza e debolezza specifici, sta gradualmente modificando la percezione sociale dell’autismo e promuovendo un approccio più rispettoso e inclusivo.

RICERCHE RECENTI E INNOVAZIONI

Il campo della ricerca sull’autismo è in rapida evoluzione, con progressi significativi che stanno ampliando la nostra comprensione di questa condizione e aprendo nuove prospettive per diagnosi più precoci e interventi più efficaci.

Ultimi Studi Scientifici

(ad oggi 10 Marzo 2025)

La ricerca scientifica sull’autismo sta avanzando in diverse direzioni complementari:

- Genetica e genomica: il progetto SPARK (Simons Foundation Powering Autism Research for Knowledge), che ha raccolto dati genetici da oltre 100.000 persone con autismo e loro familiari, sta identificando nuove varianti genetiche associate all’autismo. Gli studi di sequenziamento dell’esoma hanno rivelato che fino al 25-30% dei casi di autismo può essere attribuito a varianti genetiche rare. La ricerca si sta ora concentrando sulla comprensione di come queste varianti influenzino lo sviluppo cerebrale.

- Neuroimaging funzionale e strutturale: studi con risonanza magnetica funzionale (fMRI) hanno evidenziato pattern atipici di connettività cerebrale nell’autismo, con una tendenza alla iperconnettività locale e ipoconnettività a lunga distanza. Ricerche recenti utilizzano tecniche avanzate come il machine learning per identificare biomarcatori cerebrali che potrebbero supportare la diagnosi precoce.

- Epigenetica: crescenti evidenze suggeriscono che fattori epigenetici (modificazioni chimiche del DNA che ne alterano l’espressione senza cambiarne la sequenza) possono svolgere un ruolo importante nell’autismo, fornendo un possibile collegamento tra fattori genetici e ambientali.

- Microbioma intestinale: studi recenti hanno evidenziato alterazioni nella composizione del microbioma intestinale in molte persone con autismo, suggerendo un possibile ruolo dell’asse intestino-cervello nella fisiopatologia di alcuni sintomi. Ricerche preliminari su interventi mirati al microbioma, come il trapianto di microbiota fecale, hanno mostrato risultati promettenti che necessitano di ulteriori conferme.

- Biomarcatori precoci: ricercatori dell’Università della California hanno identificato pattern di eye-tracking (tracciamento oculare) che potrebbero predire lo sviluppo di autismo già a 6 mesi di età, molto prima che i sintomi comportamentali diventino evidenti. Altri studi si concentrano su biomarcatori ematici, come determinati metaboliti o pattern di espressione genica.

- Interventi precoci: lo studio Infant Start, condotto su bambini di 6-15 mesi con segnali precoci di autismo, ha dimostrato che interventi molto precoci possono significativamente ridurre la gravità dei sintomi, suggerendo l’esistenza di una “finestra di opportunità” nei primi anni di vita in cui la plasticità cerebrale è massima.

Tecnologie Assistive

L’innovazione tecnologica sta offrendo strumenti sempre più sofisticati per supportare le persone con autismo:

- Applicazioni per dispositivi mobili: app come Proloquo2Go, LetMeTalk e Avaz forniscono sistemi di comunicazione aumentativa alternativa (CAA) accessibili e personalizzabili. Altre app come Autism Tracker aiutano a monitorare comportamenti, alimentazione, sonno e risposte agli interventi.

- Realtà virtuale e aumentata: programmi come Floreo utilizzano la realtà virtuale per creare ambienti sicuri in cui esercitare abilità sociali e affrontare gradualmente situazioni ansiogene. Questi strumenti permettono di praticare in modo controllato interazioni che nella vita reale potrebbero risultare troppo stressanti.

- Robot sociali: robot come NAO, Milo e Kaspar sono stati sviluppati specificamente per interagire con bambini con autismo, offrendo interazioni sociali semplificate e prevedibili che possono fungere da “ponte” verso interazioni umane più complesse.

- Wearable technology: dispositivi indossabili come Reveal o Embrace possono monitorare parametri fisiologici (frequenza cardiaca, conduttanza cutanea) per identificare precocemente segnali di sovraccarico sensoriale o ansia, permettendo interventi preventivi.

- Intelligenza artificiale: sistemi basati su AI come Cognoa analizzano video e questionari per supportare lo screening precoce dell’autismo. Altri strumenti utilizzano l’intelligenza artificiale per personalizzare interventi educativi in base alle risposte individuali.

Prospettive Future

La ricerca sull’autismo sta aprendo nuove frontiere che potrebbero rivoluzionare l’approccio a questa condizione:

- Medicina di precisione: l’identificazione di sottotipi biologicamente distinti di autismo potrebbe portare a interventi farmacologici mirati, specifici per determinate varianti genetiche o pattern neurobiologici.

- Terapie geniche: per alcune forme sindromiche di autismo associate a mutazioni in singoli geni (come la sindrome di Rett o la sindrome dell’X fragile), sono in fase di sviluppo approcci di terapia genica che potrebbero modificare il corso della condizione.

- Interventi basati sulla neuromodulazione: tecniche come la stimolazione magnetica transcranica (TMS) e la stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) sono in fase di studio per il loro potenziale nel modulare l’attività di circuiti cerebrali disfunzionali nell’autismo.

- Biomarcatori predittivi di risposta: la ricerca sta cercando di identificare caratteristiche biologiche o comportamentali che possano predire quali individui risponderanno meglio a specifici interventi, permettendo approcci terapeutici più personalizzati.

- Approcci preventivi: una migliore comprensione dei fattori di rischio ambientali potrebbe portare a strategie preventive per ridurre l’incidenza dell’autismo o la gravità dei sintomi in soggetti geneticamente predisposti.

È importante sottolineare che, nonostante questi promettenti sviluppi, la ricerca sull’autismo deve procedere con rigore scientifico e considerazione etica, coinvolgendo attivamente le persone con autismo nel processo di definizione delle priorità di ricerca. La comunità scientifica sta sempre più riconoscendo l’importanza di un approccio che non miri semplicemente a “curare” l’autismo, ma a comprendere meglio la neurodiversità e a sviluppare supporti che permettano alle persone con autismo di esprimere pienamente il proprio potenziale, rispettandone l’identità e la dignità.

RISORSE E SUPPORTO IN ITALIA

In Italia, le persone con autismo e le loro famiglie possono accedere a una rete di servizi, supporti e tutele, sebbene con significative differenze territoriali. Conoscere le risorse disponibili è fondamentale per orientarsi nel percorso diagnostico, terapeutico e di inclusione sociale.

Associazioni e Gruppi di Supporto

Le associazioni rappresentano spesso il primo punto di riferimento per le famiglie e svolgono un ruolo cruciale nell’informazione, nel supporto e nell’advocacy:

- FIA (Fondazione Italiana Autismo): coordina a livello nazionale le principali associazioni di genitori e promuove la ricerca scientifica, la formazione e la sensibilizzazione sull’autismo.

- ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici): presente in quasi tutte le regioni italiane, offre supporto alle famiglie, formazione per operatori e promuove la tutela dei diritti delle persone con autismo.

- Autism Europe: rete europea di associazioni di cui fanno parte diverse organizzazioni italiane, impegnata nella promozione dei diritti delle persone con autismo a livello europeo.

- Gruppo Asperger Onlus: specificamente dedicato alle persone con sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento, offre supporto, informazione e organizza gruppi di auto-aiuto.

- Associazioni locali: in molte città esistono associazioni di genitori che gestiscono centri diurni, organizzano attività ricreative e offrono supporto pratico ed emotivo alle famiglie.

Queste associazioni organizzano regolarmente eventi informativi, gruppi di auto-mutuo aiuto per genitori e, in alcuni casi, attività ricreative e socializzanti per bambini e ragazzi con autismo. Molte gestiscono anche sportelli informativi che possono orientare le famiglie verso i servizi territoriali più appropriati.

Servizi Pubblici Disponibili

Il Sistema Sanitario Nazionale prevede un percorso diagnostico e terapeutico per le persone con autismo, articolato su diversi livelli:

- Pediatra di libera scelta/Medico di base: rappresenta il primo livello di accesso al sistema sanitario e può indirizzare ai servizi specialistici in caso di sospetto di disturbo del neurosviluppo.

- Servizi di Neuropsichiatria Infantile (NPI): presenti nelle ASL, sono responsabili della diagnosi, della presa in carico e del coordinamento degli interventi per bambini e adolescenti con autismo. Équipe multidisciplinari composte da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, terapisti della neuro-psicomotricità e assistenti sociali elaborano progetti riabilitativi individualizzati.

- Centri per l’Autismo: alcune regioni hanno istituito centri specializzati per la diagnosi e il trattamento dell’autismo, spesso in collaborazione con università o istituti di ricerca.

- Dipartimenti di Salute Mentale: per gli adulti con autismo, i servizi di salute mentale dovrebbero garantire la continuità della presa in carico dopo i 18 anni, sebbene questa transizione rappresenti spesso un punto critico del sistema.

- Servizi sociali comunali: gestiscono l’assistenza domiciliare, i centri diurni e le strutture residenziali, in collaborazione con i servizi sanitari.

La Legge 134/2015 (“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”) ha rappresentato un importante passo avanti, prevedendo l’aggiornamento delle linee guida e l’inserimento delle prestazioni per la diagnosi e il trattamento dell’autismo nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Diritti e Tutele Legali

Le persone con autismo e le loro famiglie possono accedere a diverse forme di supporto e tutela previste dalla legislazione italiana:

- Legge 104/1992: riconosce specifici benefici per le persone con disabilità e i loro familiari, tra cui permessi lavorativi retribuiti, detrazioni fiscali per spese mediche e di assistenza, e priorità nell’assegnazione di alloggi pubblici.

- Indennità di accompagnamento: erogata dall’INPS alle persone con disabilità che necessitano di assistenza continua, indipendentemente dal reddito.

- Assegno di invalidità civile: riconosciuto in base alla percentuale di invalidità accertata dalle commissioni mediche INPS.

- Amministratore di sostegno: figura giuridica (Legge 6/2004) che supporta la persona con disabilità nelle decisioni importanti senza privarla completamente della capacità di agire, come avviene invece con l’interdizione.

- Legge 68/1999: disciplina il collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità, prevedendo l’obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di assumere una quota di lavoratori con disabilità.

- Legge 112/2016 (“Dopo di Noi”): prevede misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori.

- Inclusione scolastica: garantita dalla Legge 104/1992 e successivi decreti, prevede l’assegnazione di insegnanti di sostegno, l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e l’adattamento di materiali didattici e verifiche.

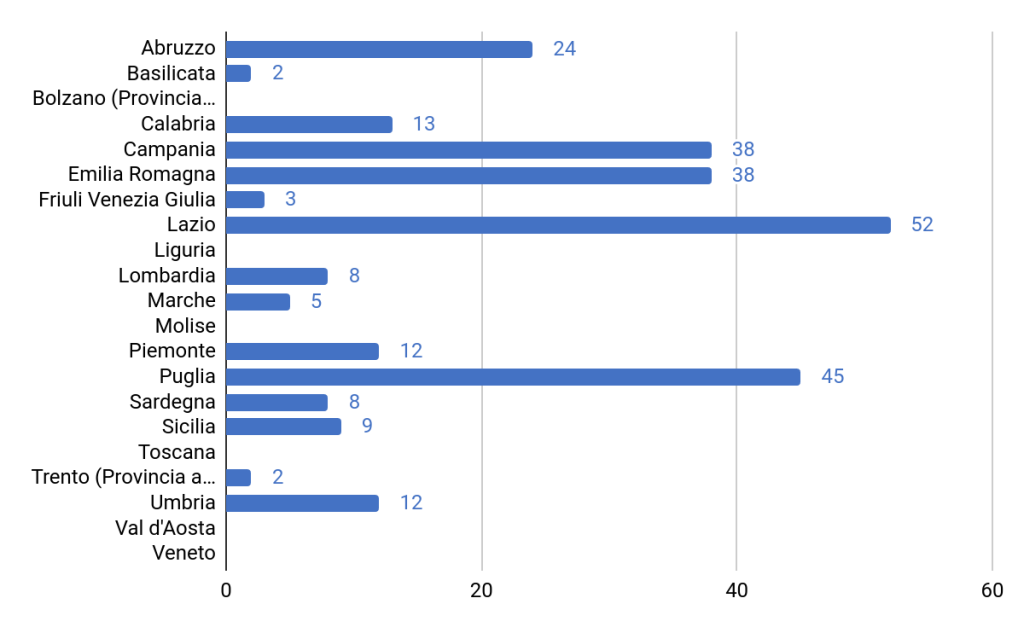

È importante sottolineare che, nonostante l’esistenza di un quadro normativo avanzato, persistono significative disparità territoriali nell’accesso ai servizi e nell’applicazione delle leggi. Le famiglie spesso devono affrontare lunghe liste d’attesa per le diagnosi e i trattamenti, e in alcune aree del paese i servizi specialistici sono carenti o assenti.

Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale nel monitorare l’applicazione delle leggi e nel promuovere politiche più efficaci. Molte offrono anche consulenza legale per aiutare le famiglie a orientarsi tra le diverse normative e a far valere i propri diritti.

In questo contesto, è essenziale che le famiglie si informino sui propri diritti, si mettano in rete con altre famiglie attraverso le associazioni e collaborino attivamente con i servizi territoriali per costruire progetti di vita personalizzati che rispondano realmente ai bisogni e alle aspirazioni delle persone con autismo.

CONCLUSIONI

Il percorso che abbiamo intrapreso attraverso questo approfondimento sull’autismo ci ha permesso di esplorare le molteplici sfaccettature di questa condizione complessa, dalle sue basi neurobiologiche alle implicazioni pratiche nella vita quotidiana, dalle sfide che comporta alle risorse disponibili per affrontarle.Il percorso che abbiamo intrapreso attraverso questo approfondimento sull’autismo ci ha permesso di esplorare le molteplici sfaccettature di questa condizione complessa, dalle sue basi neurobiologiche alle implicazioni pratiche nella vita quotidiana, dalle sfide che comporta alle risorse disponibili per affrontarle.